前回はWindows 10をインストールしてみました。

L512のスペックの低さから困難を予測していたのですが、あっさりとインストール完了。

ちょっと拍子抜けしてしまいました。

そこで今回は、さらにLinuxをインストールしてみようと思います。

Windowsとは別の区画を用意して、そこにLinuxをインストールしてみるのです。

Windows 10とのデュアルブートができるところまで目指したいと思います。

パーティションを切る

Windows 10をインストールしたSSDですが、総量500GBありました。

Windows 10のインストール容量は数十GBなので、とりあえず200GBくらいに抑えて、残りをLinux用に割り当ててしまえばいいでしょう。

SSDの内容量を分割することを、パーティションを切るといいます。

Windows 10のエクスプローラーを開き、左側一覧の中からPCを探しだし右クリック、「管理」を選択します。

「ディスクの管理」をクリックすると、パソコンに接続されているディスクドライブの一覧が出てきます。

「ディスク0」がおおむねSSDやHDDになっているはずです。

上図の「システムで予約済み」というのは、マスターブートレコードの領域です。

パソコンが起動して最初に読みに行くエリアがこの場所で、ここに「Windowsを起動しなさいよー」「ネットワークに接続しなさいよー」といった指令書が組み込まれています。

赤い線で囲ったのが、要するに「Cドライブ」のことで、ここにWindows 10がインストールされています。

総容量465.19GB。

これを200GB:265GBくらいにざっくり割りたいと思います。

Cドライブのエリアの上で右クリックして、メニューから「ボリュームの縮小」を選びます。

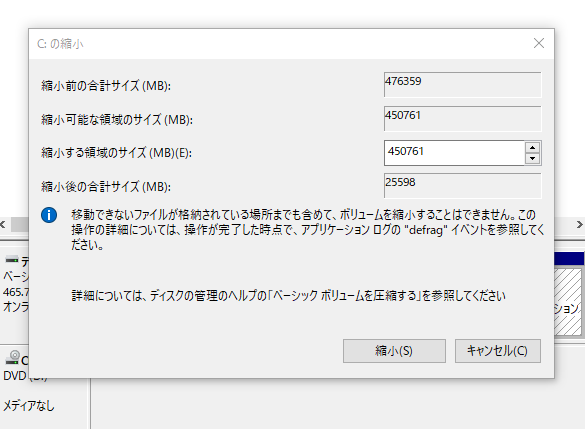

さらにこんなウインドウが開きます。

メガバイト換算……厳密には1024MB=1GBなので計算すればキレイに出るかも知れませんが、ざっくりやっちゃえばいいんじゃないかな!

264GBを切り分けました。

ここにLinuxをインストールします。

Linuxを用意する

Linuxは評判の良いUbuntu(ウブントゥ)という種類のシステムを使いたいと思います。

Ubuntuについては、Googleで検索すれば幾らでも出てきます。

今さら細かい話は割愛します。

今回Linuxを持ち出したのは、性能に見劣りする古いパソコンでもそれなりに使えるということ、また人気のあるソフトはLinux版も出ていることが多いので、さほどの不自由はないだろうという判断もあります。

例えば林も大のお気に入りになっているブラウザ、「Vivaldi」にはLinux版があります。

「Gmail」はオンラインのメールサービスなので、WindowsだろうとLinuxだろうと使えます。

オンラインストレージの「Dropbox」にもLinux版がありますし、パスワード管理ソフト「1Password」、メモアプリ「Simplenote」、ビジネス系チャットツール「Slack」など、結構思ったより多くのソフトウェアがLinux版を発表しています。

あのマイクロソフトのOfficeだって、インターネット経由で動かせるんです。

インターネットブラウザでマイクロソフトのページにログインすれば、すぐに使うことができます。

特に最近はオンラインのサービスが多く、パソコンの機種を問わなくなってきているので、メインパソコンはともかく、補助的なパソコンでならLinuxでも全然構わないと思います。

さて、改めてUbuntuのページにアクセスしましょう。

上記のリンク先は、Ubuntuを日本語訳しているグループのサイトです。

日本語訳の更新ペースも速いみたいです。

メニューの「日本語環境」をクリックして、その先で「日本語 Remix イメージのダウンロード」をクリックするとダウンロードページに行けます。

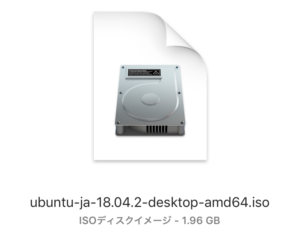

「Ubuntu 18.04.2 LTS – 2023年4月までサポート」という方がインストール推奨です。

LTSというのは「Long Term Support(長期サポート)」のことで、これが現在の安定版ですよ、ということです。

最新版は19.04ですが、サポート期間は9ヶ月のみです。その先はどうなるか分かりません。

LTSは5年間のサポート期間があるので、当分の間は安心して利用できます。

ubuntu-ja-18.04.2-desktop-amd64.iso(ISOイメージ)の方をクリックしてダウンロードしましょう。

約2GBあるので、少しダウンロードに時間がかかることもあります。

ダウンロードが完了したら、balenaEtcherを使ってUSBメモリに組み込みましょう。

以上で、Ubuntuのインストール準備は完了です。

Ubuntuをインストールする

さて、いよいよインストールです。

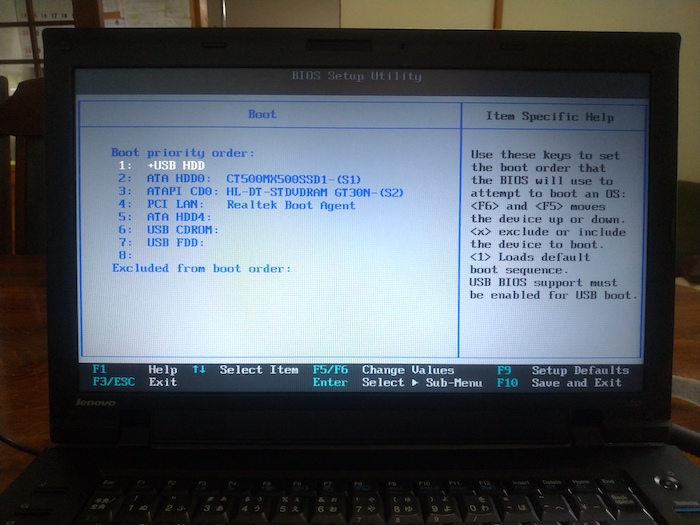

電源を入れていないL512に前項で作成したUSBメモリを挿して、電源をオンにします。

すでに以前説明しましたが、USBメモリから起動するようにBIOS設定をいじってください。

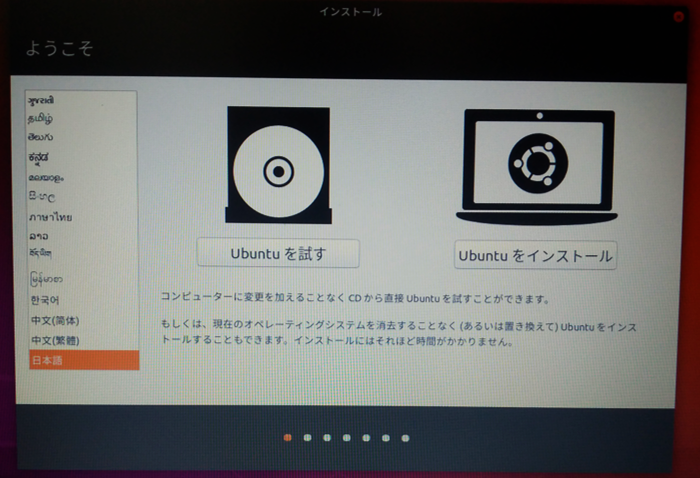

無事にUSBメモリから読み込みが始まれば、こんな画面に切り替わるはずです。

「Ubuntuをインストール」を選択。

「Ubuntuを試す」にすると、インストールせずに使うこともできます。

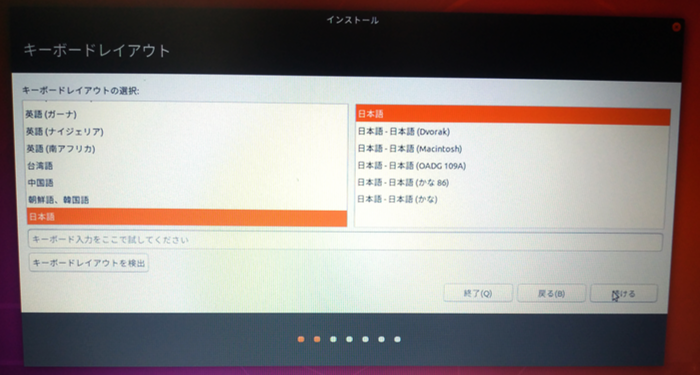

キーボードレイアウト。

うーん、よく分からないので、そのまま「日本語」にしておきました。

HHKBなど、キーボードのレイアウトがちょっと変わったやつだと、この設定をする方が良いのかも。

ちなみに「キーボードレイアウトを検出」を試してみたところ、何度試してもヘブライ語が出てきました……なんでやねん!

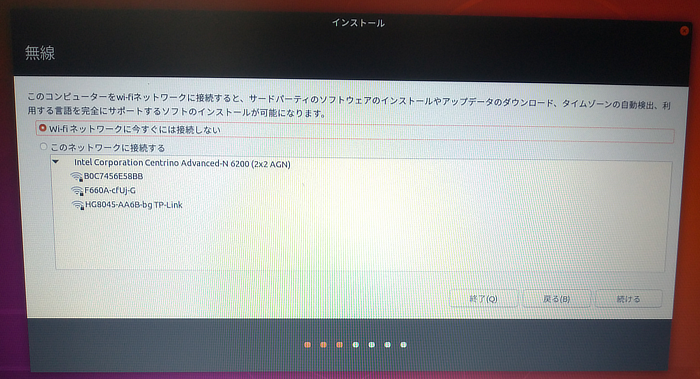

Wi-Fi設定です。

ここ、ちょっと困った。

実はうちの無線LANはステルス設定といって、最初に設定するときのSSIDの一覧に出てこないようになっています。

パスワードはもちろん、SSID自体を知らないと接続できないようにすることで、セキュリティを少し上げてあるんです。

ところが、このUbuntuインストーラでは、一覧から選んでの接続はできるのですが、SSIDを自分で入力するための機能は付いておらず、この時点では接続できませんでした。

まー、仕方ないので「Wi-Fiネットワークに今すぐには接続しない」を選んで先に進めることにしました。

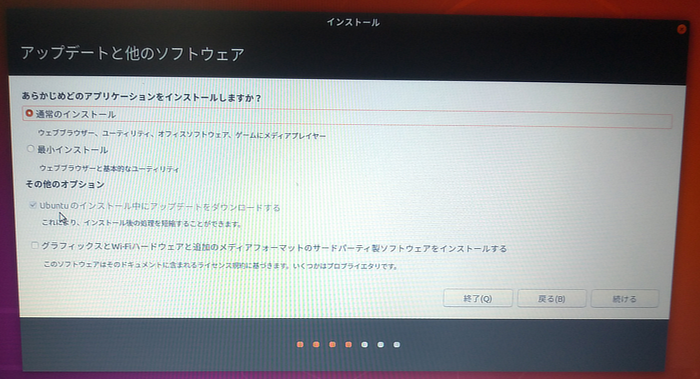

インストール方式。

Ubuntuは、インストール直後からブラウザのFirefox、メールソフトのThunderbird、オフィスソフトのLibreOfficeなどなど、いくつかのソフトが盛り込まれています。

好み次第ですが、そういうの自分で探すから良い、という方は最小インストールを試すと良いかも知れません。

グラフィックスとWi-Fiハードウェアと追加のメディアフォーマットのサードパーティ製ソフトウェアをインストールするは、追加のドライバをネット上からダウンロードするものですが、今回ネットに接続していませんので、そのままで。

有線でつないだりして、できるだけONにした方が良いとは思います。

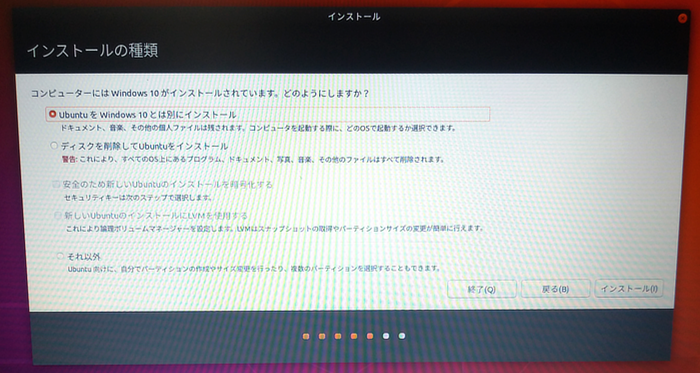

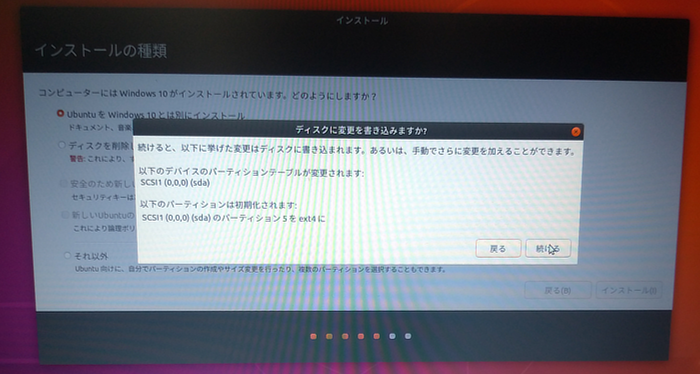

Windows 10もすでにインストールしてあるため、「UbuntuをWindows 10とは別にインストール」を選択します。

もしWindows 10を消してUbuntu1本で行くという覚悟がある場合は下の「ディスクを削除してUbuntuをインストール」です。

「続ける」で。

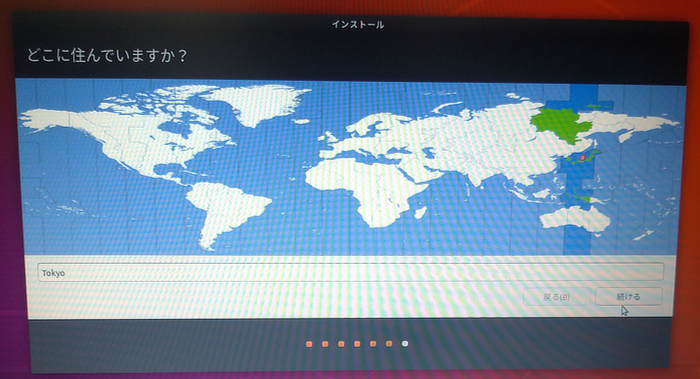

Tokyo

地方にお住まいの方なら、近隣都市名などを。

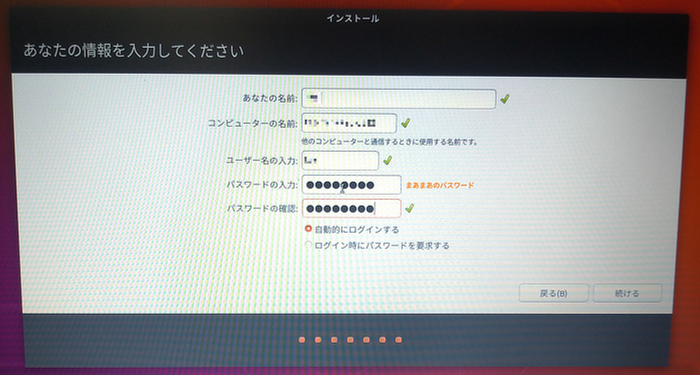

最後にアカウントを作成します。

これで「続ける」をクリックすると、インストールが開始されます。

10分かそこら、待ちます。

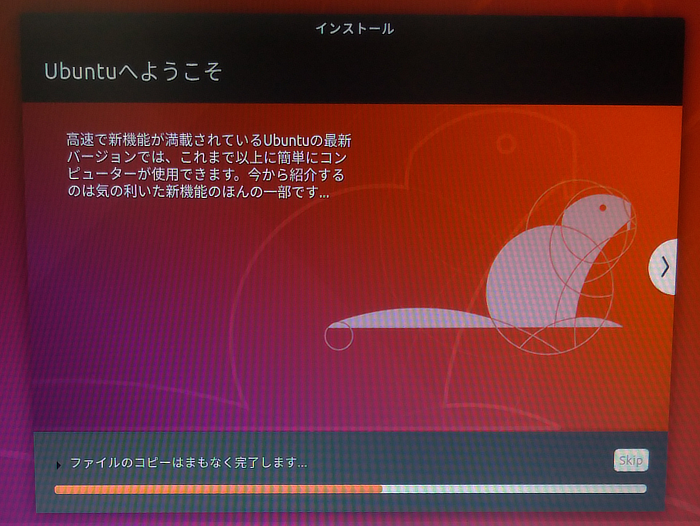

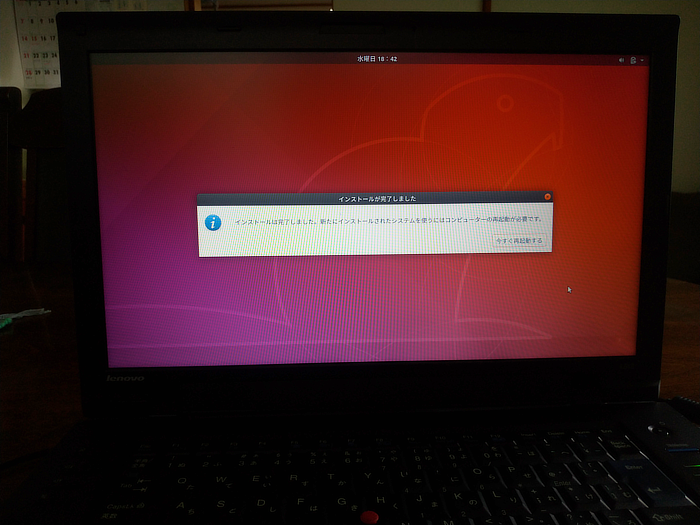

インストールが無事に完了しました。

Linuxの世界にようこそ!

(画像をクリックすると拡大します)

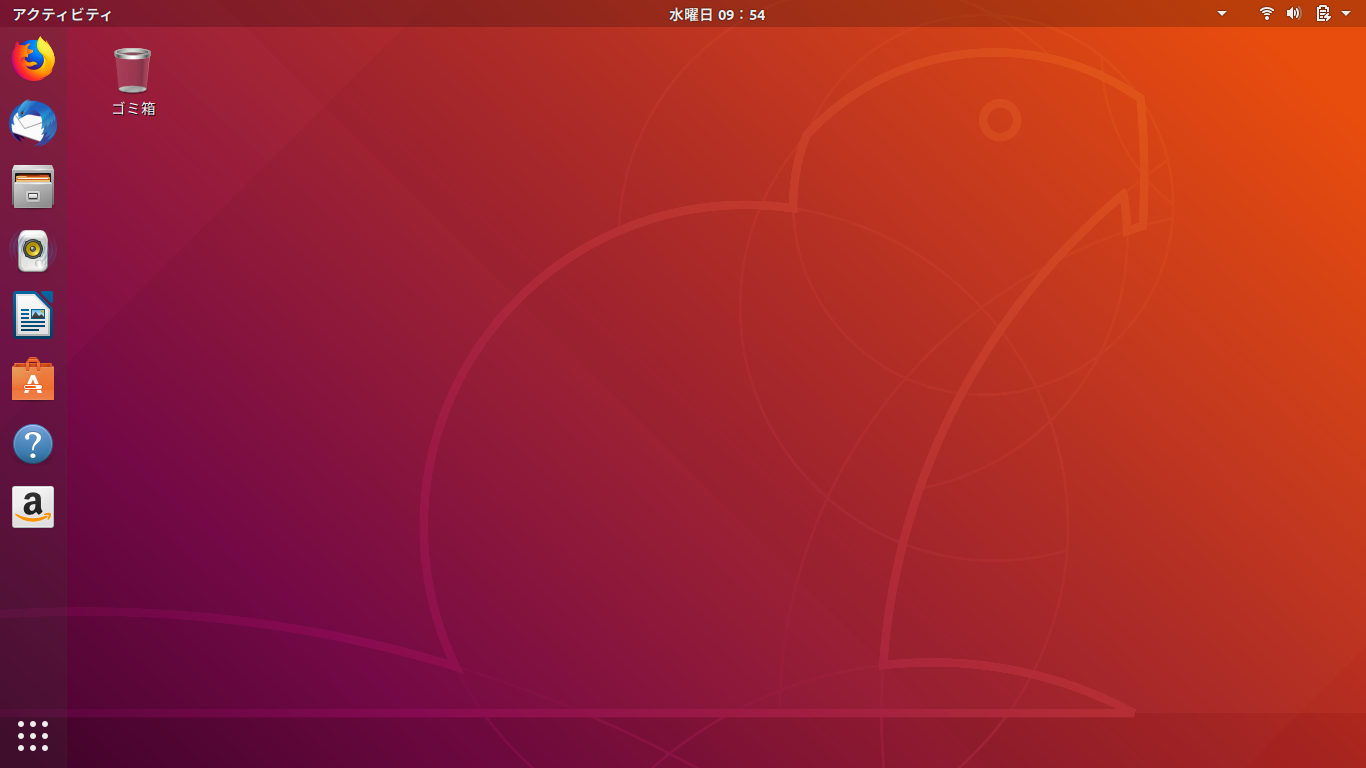

インストール直後のUbuntuです。

無事にインストールできているみたいです。

ステルス設定のWi-Fiに接続する

左下のマークをクリックすると、アプリ一覧が表示されます。

MacのLaunchpadみたい。

ここから「設定」アプリを探してクリック。

設定アプリの「Wi-Fi」を開き、矢印の「三」をクリックして、「非表示のネットワークに接続」をクリックすると、ステルス設定になっている場合でも自分でSSIDを入力して設定できます。

画面の一番右上、「▼」をクリックすると上図のようなウインドウが開きます。

Wi-Fiに接続されれば、Wi-FiマークのところにSSIDが表示されているはずです。

ファイルシステム

WindowsでいうところのExplorer、

MacでいうところのFinderは、Ubuntuではこれをクリックします。

グラフィカルな感じですね。

まだ使い込んでいないので分かりませんが、MacのFinderに近い考え方のような気がします。

パソコンの電源を切る

画面の一番右上「▼」をクリックすると、上図のような表示が出ます。

矢印の電源マークをクリックすると、「再起動」「終了」が選べるようになっています。

Windows 10とデュアルブートする

Windows 10との使い分け、すでにもうでき上がっています。

パソコンの電源を入れると、すぐにこんな画面が出てくるはずです。

そのまま7秒放置すると、自動的にUbuntuが起動します。

カーソルキーで一番下を選ぶと、Windows 10が起動します。

ちなみに「Advanced options for Ubuntu」はトラブル時の対策用です。

「Memory Test」は、PC搭載のメモリに不具合がないかを確認するためのツールです。

これでL512も無事にWindows 10とLinuxがインストールできました。

今回もさほど大きなトラブルに見舞われず、すんなりと導入できています。

次回はもう少しUbuntuに手を入れつつ、最終目標のゲームをプレイするところまで行きたいなぁと思っています。

お楽しみに!

コメント